CONCOURS VIEUX MOULIN A VERSOIX

CONCOURS 2025

Publication Espazium 2025

MAITRE D’OUVRAGE

Fondation HBM Jean Dutoit

LES RIVES DE LA VERSOIX

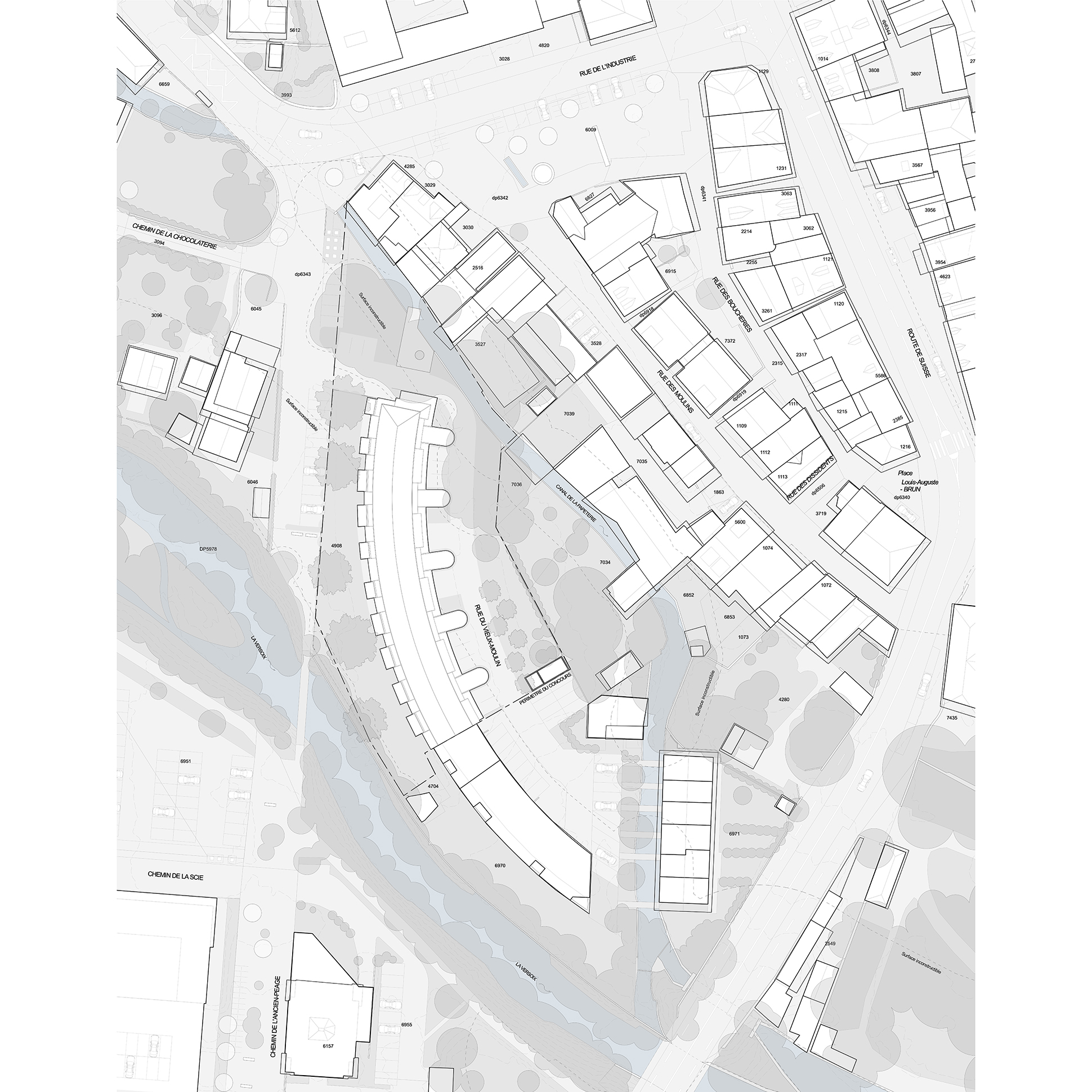

L’immeuble de la rue du Vieux-Moulin a été construit en 1955 par l’architecte Charles Billaud. Témoin d’une période florissante dans la construction d’immeuble HBM, il bénéficie d’une implantation privilégiée dans le périmètre de sauvegarde du centre de Versoix.

Bordée par la rivière la Versoix à l’ouest et le canal de la papeterie à l’est, l’immeuble s’insère dans les anciens jardins à l’arrière des maisons du bourg du village (voir photo 1). Il décrit une courbe dont le rayon intérieur est de 100 m. Cette morphologie singulière épouse les rives du cours d’eau et oriente les loggias des séjours sur sa partie convexe.

Situés à proximité de la place du village, les habitant·es bénéficient de 2 lignes de bus à l’arrêt Versoix Bourg et de la gare régionale CFF de Versoix, mais aussi d’un vaste réseau de mobilité douce entre quartiers.

Les travaux de renaturation des rives de la Versoix effectués en 2005 avec la reconstruction de la passerelle piétonne valorisent les abords du site et réduisent les risques d’inondations en cas de montée des eaux de la Versoix.

UN HÉRITAGE SOCIAL

Bien que l’ouvrage présente un intérêt patrimonial modeste, il témoigne culturellement de l’arrivée d’une population immigrée devenue identitaire à la vie du quartier.

Cette dimension sociale résonne jusque dans le village avec l’appellation de l’immeuble « le petit Vatican », habité par de nombreuses familles immigrées principalement italiennes (voir photo 2). Dans une approche durable, la conservation partielle du bâtiment permet d’entretenir les souvenirs et la mémoire du lieu, mais aussi d’optimiser les moyens techniques et de réduire la consommation carbone des travaux nécessaires à l’adaptation des typologies. A l’échelle du bourg historique, l’immeuble est récent. Son existance mérite une conservation pour maintenir et pérénniser les repères et les usages des habitant·es.

La conservation-transformation du bâtiment offre également une meilleure adhésion du projet auprès des riverains comparativement à un projet de déconstruction reconstruction.

UN PATRIMOINE HYDRAULIQUE

La parcelle se situe sur un ancien secteur à forte activité industrielle hydraulique. La Versoix alimente le canal de la Papeterie (anciennement le canal des Usiniers) vers la papeterie de Versoix, la chocolaterie Favarger, le moulin Vouga (voir photo 3) dont la roue à aubes est toujours existante et le canal de la Scie pour la scierie Bopp (démolie). Ces marqueurs d’une activité industrielle passée ont une empreinte forte dans la lecture du site. Le projet valorise l’ancien ouvrage qui longe la parcelle au nord-ouest. En effet, une requalification des aménagements extérieurs permet de s’approcher et de renouer une relation physique et fonctionnelle avec l’eau canalisée. La présence de l’eau sur le site apporte une fraicheur estivale appréciée. Les effets sensorielles et apaisants de l’eau sont également valorisés dans le projet.

Illustration © Onirisim

Informations détaillées

APPROCHE ARCHITECTURALE

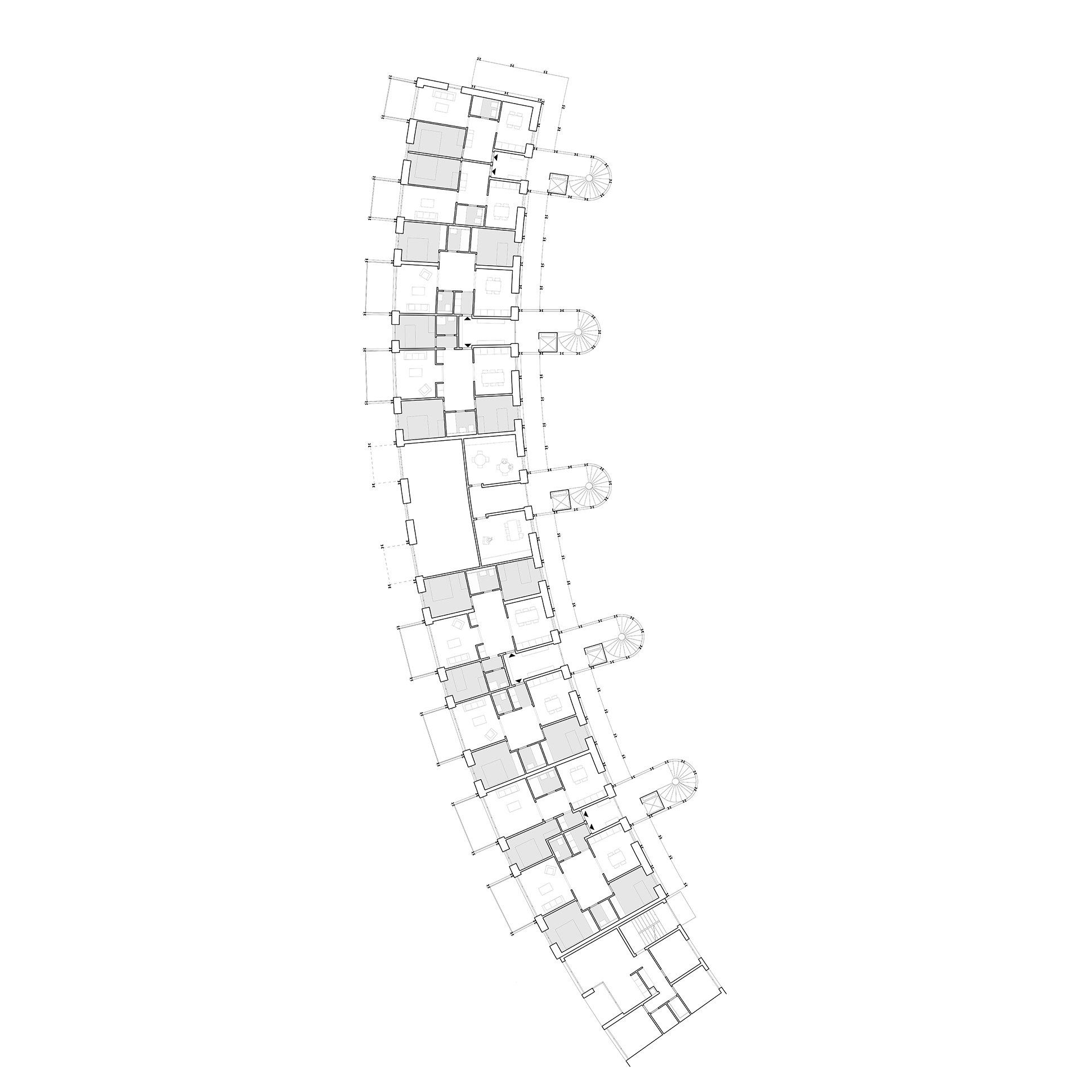

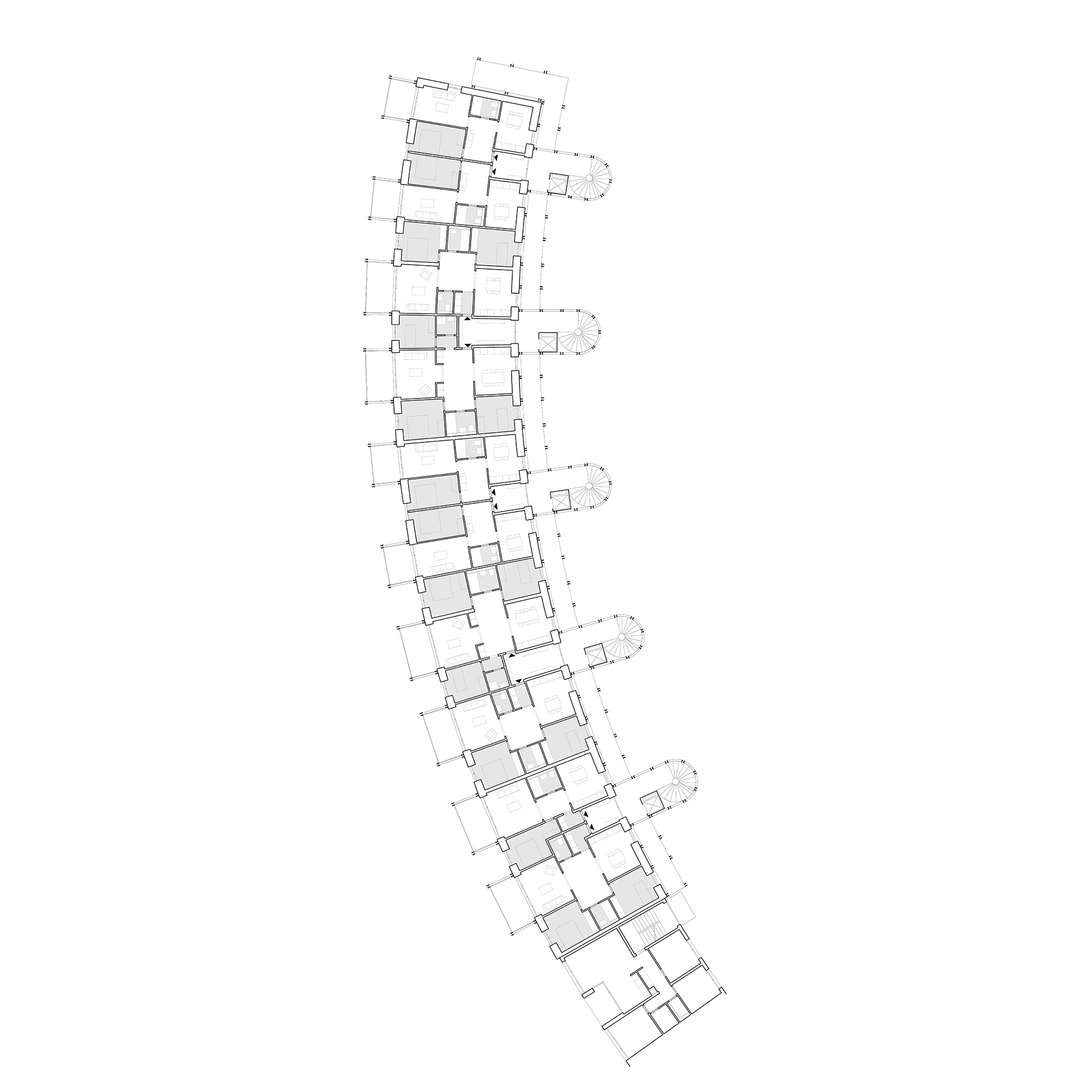

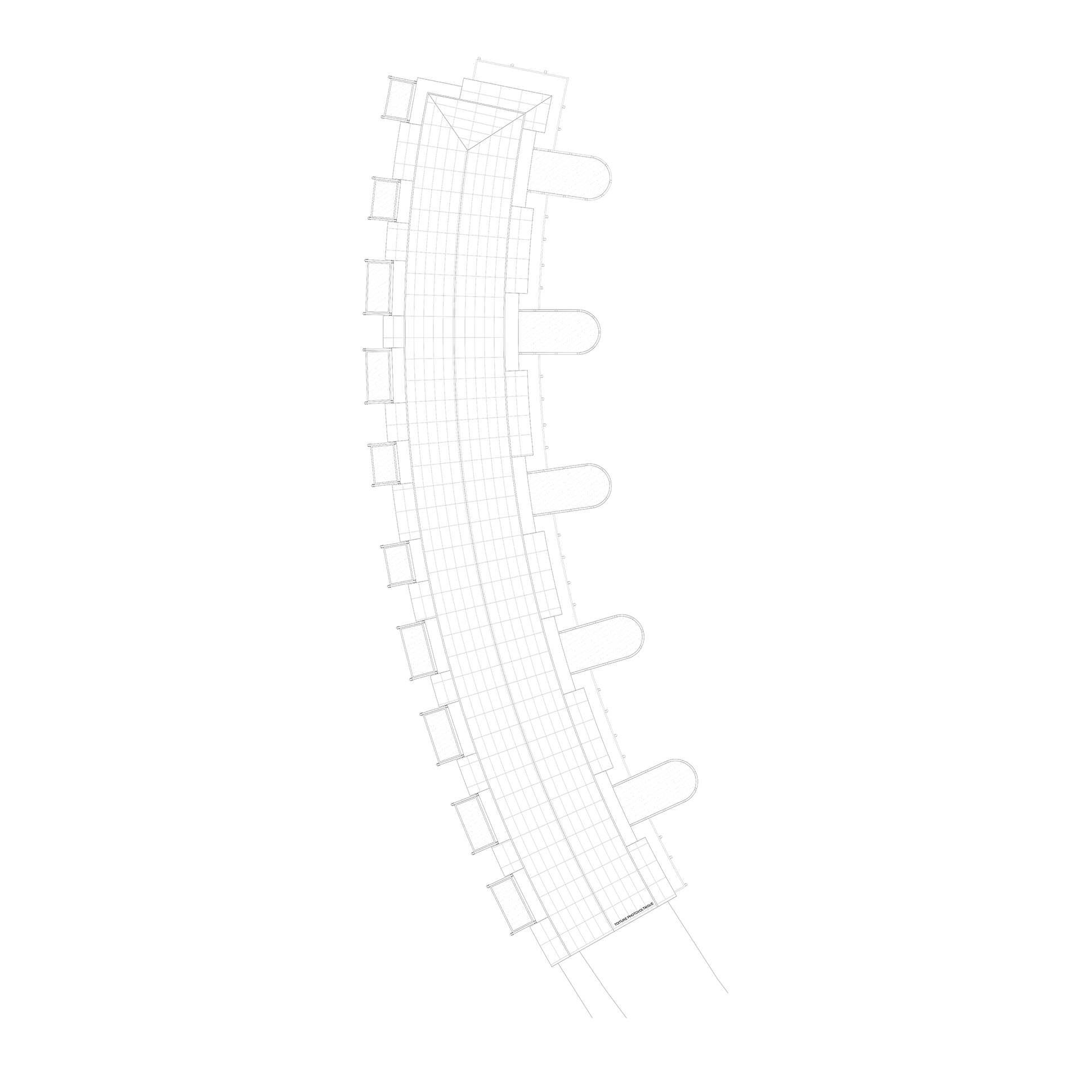

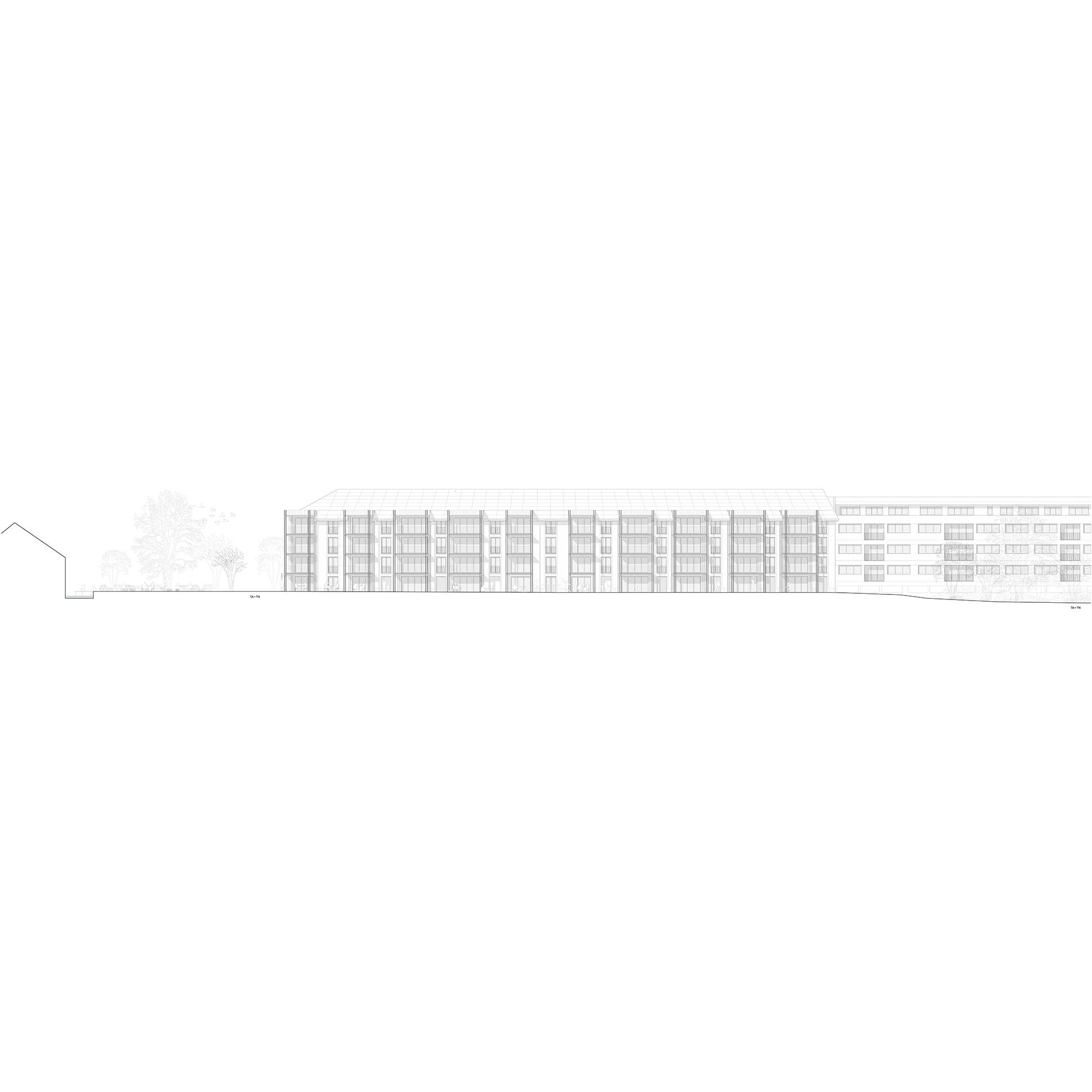

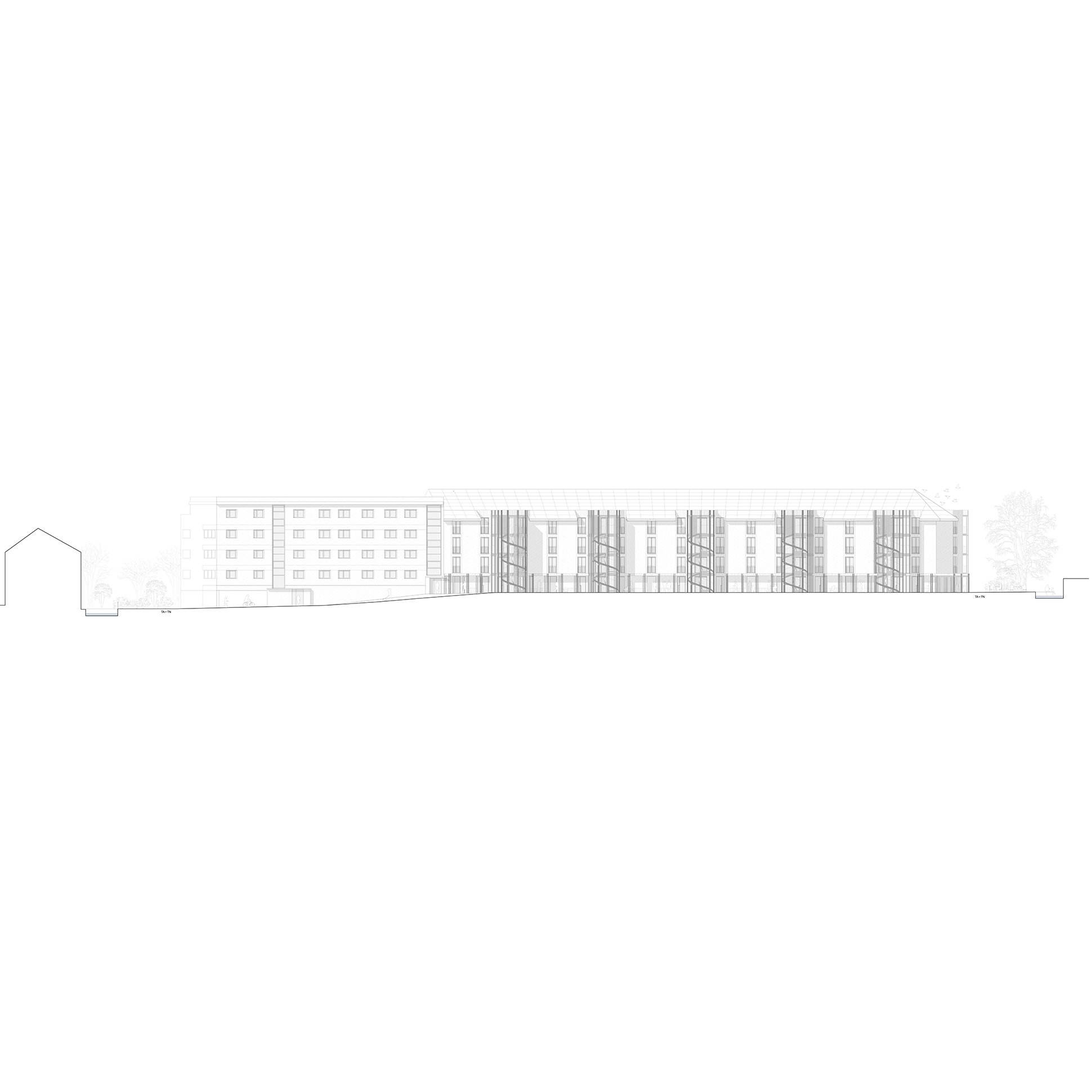

L’analyse du principe organisationnel du bâtiment existant permet de mettre en évidence une composition forte à conserver. La morphologie de la barre cintrée est séparable en 3 couches : 2 couches extérieures en façades auxquelles on peut associer les pièces à vivre et 1 couche centrale à laquelle on peut associer les fonctions humides (salles de bain et salles d’eau) et de distribution (halls et vestibules). A cela sont rapportées 2 nouvelles couches : les dégagements extérieurs privatifs (balcons) sur la façade ouest et les distributions communes (cage escaliers et ascenseurs) sur la façade est. Ces nouvelles fonctions sont indépendantes de la structure existante de l’ouvrage et non soumises aux restrictions des gabarits constructibles. Ces parties nouvelles d’ouvrage sont matérialisées par une structure métallique de réemploi qui supporte une végétation verticale.

Le système concentrique est amplifié avec l’agrandissement de la vue sur le grand paysage et les rives de la Versoix depuis les séjours et les balcons de la façade coté Versoix et la convergence de la vue des cuisines sur les espaces communautaires de la façade côté canal. L’ouvrage conserve une organisation en 5 bâtiments avec 5 cages. Chaque bâtiment est distribué par une cage extérieure protégée et raccordée par un couvert au rez et qui se développe sur l’entier de la façade côté canal. Son accroche est amorcée sur la façade pignon au nord et activée par le programme d’un café tea-room. Sur son extrémité sud, le couvert invite les habitants du reste du quartier à cheminer à travers. Le couvert concentre les flux et dynamise les échanges sociaux au pied du bâtiment nécessaire au fonctionnement des activités communes et des commerces du rez (ateliers, espace de coworking, point de vente coopératif).

Sur la parcelle, l’offre en place de stationnement est maintenue aux abords des entrées des cages. Les places de vélos et poussettes sont concentrées dans les rez couverts de l’immeuble et la salle commune est disposée au centre de ce système et bénéficie d’une double hauteur. Elle est distribuée par 2 passages couverts latéraux qui traversent la barre et offrent une porosité entre les espaces communautaires à l’est et les espaces de jeux dans les bois à l’ouest. Les buanderies bénéficient d’un espace couvert sous les balcons pour l’étendage naturel tandis que les caves communiquent sur les deux façades de l’immeuble pour faciliter l’accès et le rangement.

Le bâtiment est organisé sur 4 niveaux hors sol. Le rez est de plain-pied en relation avec les aménagements extérieurs par le remblai des demi-niveaux existants. Les dalles existantes en béton armé sont sciées pour permettre la construction de nouveaux planchers en bois. La charpente et le chevronnage sont surélevés en respect des limites de gabarit selon la LCI. Le R+3 bénéficie de combles non habitables permettant l’extension des pièces à vivre en pièce de jeux, bureau ou mezzanine. Les murs porteurs (refends intérieurs et façades) sont conservés et renforcés structurellement. Les volées d’escaliers existantes sont déposées et font place à un hall partagé pour 2 appartements de palier. Ce nouvel espace participe à la gradation de la privacité des espaces jusqu’à son logement et à l’appropriation du seuil d’entrée. Les typologies des appartements sont toutes articulées avec un hall distributeur formant une pièce de vie aménageable disposée entre le séjour et la cuisine. C’est à travers cette pièce centrale que les appartements sont traversants. Le programme atteint la limite des 105 pièces.

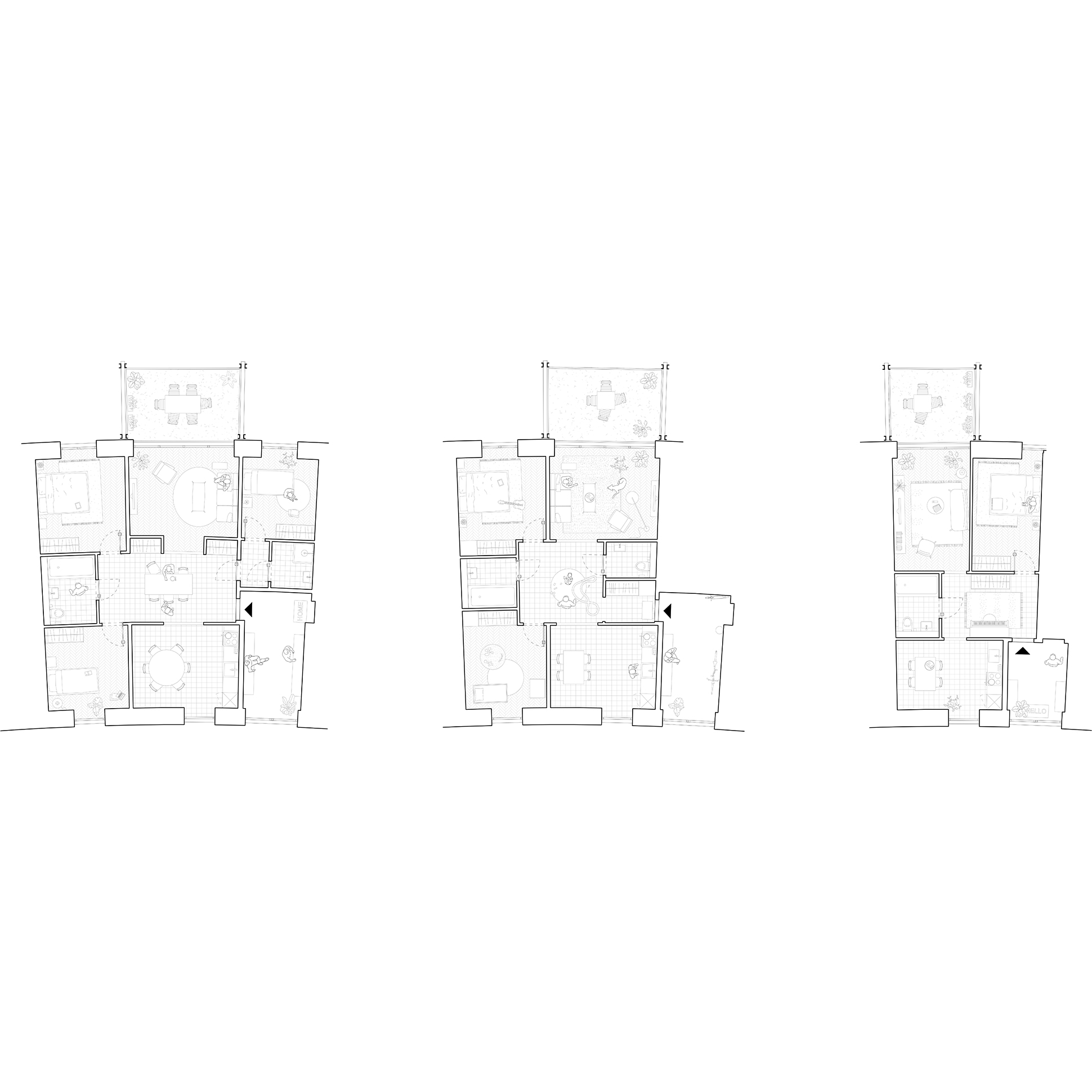

CONCEPT TYPOLOGIQUE

Les logements sont déclinés en 3 formats : 3, 4 et 5 pièces. Tous les appartements disposent d’une pièce centrale distributive (voir figure 1). Le cœur du plan se transforme en un espace aux formes libres, qui participe pleinement à la vie du logement tout en tirant parti de sa position en second jour. Cette spatialité fait écho aux plans des immeubles d’habitations des années 1930-40 (Braillard, Dumas, Lavenex, Thevenas). Elle reprend symboliquement le rôle d’une cour intérieure au centre du plan. Cet espace, qui ne répond à aucune fonction immédiate, offre une grande liberté d’appropriation et favorise des continuités avec l’ensemble des pièces adjacentes. Ses dimensions permettent des usages variés (salle à manger, salle de jeux, bureau, espace pour un piano) tout en garantissant une circulation fluide à travers le logement. La lumière y pénètre par les portes ouvertes des pièces contiguës.

Tous les logements sont traversants dans l’axe est-ouest à travers les pièces de jour (voir figure 2). Par ces orientations, les appartements bénéficient d’un éclairage naturel optimal. Cette disposition enrichit les ambiances lumineuses tout au long de la journée. La succession des espaces traversés est amplifiée par le prolongement du balcon depuis le séjour.

Les appartements 5 pièces disposent d’une pièce joker dont l’usage de la salle de bain peut être privatisée ou laissée libre au reste de l’appartement (voir figure 3). La pièce peut également être autonome et accessible depuis le hall semi-privatif du palier d’étage pour former un appartement indépendant. Différents usages réversibles et interchangeables sont alors possibles : hébergement d’amis, d’un réfugié, d’un membre senior, d’un·e assistante en soins infirmiers ou d’un·e étudiant·e pour quelques jours ou plusieurs mois.

PROJET PAYSAGER

Le concept paysager s’appuie sur la richesse de la Versoix, une rivière qui s’écoule encore en grande majorité librement, avec ses berges naturelles, serpentant entre les arbres et les reliefs tout en s’élargissant régulièrement sur des plages de graviers.

L’arborisation qui accompagne les bords de la rivière, s’infiltre dans le quartier, pour amener de la fraîcheur dans le jardin ouest. Cette végétation sauvage offre un écrin de verdure riche en faune et flore. Les petites placettes et la place de jeux type Robinson s’intègrent naturellement.

Côté canal, où se trouvent les entrées, le tissu bâti villageois avec son canal pittoresque et ses arbres majestueux, invite à la rencontre et au partage. La cour devient une zone vivante, où les piétons bénéficient d’une nouvelle terrasse du café et d’une place communautaire avec son plantage. Une ouverture centrale à travers la maison permet de lier ces deux espaces à caractère diffèrent et complémentaire.

Les arbres existants sont conservés et complétés par des arbres à petits développement et des arbres fruitiers aux alentours du plantage. Une haie vive arbustive avec différentes strates marque l’espace ouest.

La canopée représente 26 % de la surface totale du périmètre du concours.

Les espaces sous les arbres sont complétés avec les massifs de vivaces et petits arbustes adaptés à l’ombre. Les surfaces engazonnées sont semées de gazon fleuri. Les façades et les cages d’escalier sont végétalisée à l’aide de plantes grimpantes, se développant sur des filets métalliques. Le choix varié des plantes offre une diversité de couleurs et de structures tout au long de l’année.

Les compositions des sols se classent en deux catégories en fonction de leurs utilisations. Les surfaces carrossables sont non-perméables car fortement sollicitées. Elles sont constituées d’anciennes dalles béton au grand format issu du réemploi dans la zone de rencontre et d’asphalte drainant pour le reste des chemins d’accès voiture.

Le reste des surfaces dures sont semi-perméables. Les places de stationnement en bande-gazon permettent à la végétation spontanée de s’y développer. Les places de jeux, les places de rencontre sont respectivement en gravier gazon et en gravier. Dans les zones de chutes, les copeaux de bois assureront la sécurité des enfants. Une construction sous forme de ponton à claire-voie sous les arbres existants, offre un espace de terrasse pour le café, situé en pignon du bâtiment. Sa construction surélevée permet de protéger les racines des arbres. Les surfaces vertes représentent 36%, les surfaces semi-perméables représentent 11 % et les surfaces non-perméables représentent 22% de la surface totale.

Le potager est arrosé grâce à la récupération des eaux de toitures du cabanon et complété par l’eau du canal. Le reste des eaux de surfaces s’écoule sur le bas-côté puis s’infiltre à travers la couche arable.